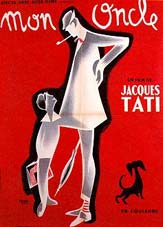

Este trabajo se centra en dos elementos clave en la

estética y la temática de las obras del cineasta Jacques Tati: la

uniformización del individuo contemporáneo que habita en las grandes

ciudades y la arquitectura y el diseño modernos, dos cuestiones

inseparables que se expresan con especial relieve en dos de sus films:

Mon Oncle (1958) y Playtime (1967).

Este trabajo se centra en dos elementos clave en la

estética y la temática de las obras del cineasta Jacques Tati: la

uniformización del individuo contemporáneo que habita en las grandes

ciudades y la arquitectura y el diseño modernos, dos cuestiones

inseparables que se expresan con especial relieve en dos de sus films:

Mon Oncle (1958) y Playtime (1967).

Como ya dijimos, las películas de Tati que aquí vamos a revisar se

realizaron en una época clave que en Francia se conoció como les Trente

glorieuses, un período que abarca desde la llegada del Plan Marshall,

la ayuda americana para reconstruir Europa, hasta la crisis del petróleo

de 1973, y que se caracteriza por un espectacular crecimiento económico

que convierte a Francia, tras la derrota de la Alemania nazi en la Segunda

Guerra Mundial, en el centro simbólico de Europa.

La bonanza económica trajo consigo inmediatamente la creación de centros

de negocios en las grandes ciudades, donde establecían su sede las grandes

empresas y se arracimaban en edificios de oficinas las medianas y

pequeñas, edificios cuya forma arquitectónica reflejaba el que parecía ser

el lema del período: la eficiencia.

En Mon Oncle y Playtime, la diégesis se ubica en un entorno

urbano, lo que rompe con los films anteriores del director. Tati elige

este escenario para poder llevar a cabo una sátira del urbanismo moderno

como ámbito donde se producen unos comportamientos ridículos y absurdos.

Pero mientras que en Mon Oncle se presenta una oposición claramente

maniquea entre lo natural/tradicional frente a lo artificial/moderno, en

Playtime (realizada casi una década después) esta lectura ya no es

posible: un mismo espacio puede resultar rígido y aburrido o alegre y

divertido, todo depende de la actitud de los que lo ocupan. Frente a la

lectura fácil que podría inferirse del primero de los films que vamos a

analizar, el segundo supone una oportuna precisión: Tati no está en contra

de la arquitectura moderna ni de la tecnología per se, sino de su

mal uso, que acarrea algunas de las muchas desventajas de la forma de vida

del hombre occidental, como la alienación, la incomunicación o la

homogeneización. La solución que propone el cineasta no es histórica ni

política, sino más bien moral; no añora un tiempo pasado, sino que afirma

que es posible vivir de otra manera, adoptar una actitud diferente, más

sencilla y lúdica, respecto al mundo que nos rodea.

Mon Oncle muestra la relación antagónica de un niño, Gérard Arpel,

con su padre, jefe de una empresa de plásticos, serio y distante, y con su

tío Hulot, anárquico y divertido. El entorno familiar del niño es frío y

maquinal, como la casa que habita, mientras que con su tío tiene acceso a

otro ambiente (personal y urbano) mucho más cálido y cercano.

Los títulos de crédito de Mon Oncle, sobre vallas de obra y con el

estruendo de fondo de las taladradoras y las grúas que trabajan en la

construcción de un edificio, ya nos indican cuál va a ser uno de los temas

centrales del film: las mutaciones urbanas y sus consecuencias sobre los

ciudadanos. Efectivamente, esta película se basa en una oposición

arquitectónica que sólo es la punta de un iceberg, en cuanto que señala

una oposición mucho más general de estilos de vida. Por un lado, tenemos

el barrio tradicional y popular en el que habita Hulot (interpretado como

siempre por el propio Tati); por el otro, el barrio residencial moderno

donde se encuentra la casa de los Arpel, familia formada por la hermana de

Hulot, su marido y su hijo.

La casa de Hulot, situada en la popular plaza de Saint-Maur, es un

verdadero pastiche arquitectónico, caracterizado por un desorden

compositivo y una acumulación de elementos que ponen de manifiesto que el

inmueble se edificó por agregación, sin una planificación previa. El

tortuoso camino que Hulot tiene que recorrer para acceder a su vivienda

desde la calle es ciertamente irracional y antifuncional (sube unas

escaleras, baja otras, vuelve a subir...), pero permite una relación

estrecha entre los vecinos, cosa que no ocurre en el barrio residencial de

los Arpel, donde los contactos se establecen exclusivamente a través de

visitas formales y programadas. La comunicación interpersonal es mucho más

cálida y fluida en este barrio popular, en el que la gente se encuentra,

conversa, grita... que en el barrio moderno en el que residen los Arpel.

Las casas del barrio de Saint-Maur están construidas con materiales

tradicionales (madera, piedra...), tienen colores cálidos (marrones,

ocres...) y en su estructura predominan las líneas curvas, los desniveles

y los rincones “desaprovechados”.

La casa de los Arpel, por el contrario, es una sofisticada vivienda

unifamiliar, con un jardín rectilíneo donde crecen, calculados al

milímetro, arbustos geométricos. Las líneas rectas, las formas geométricas

y la ausencia de ornamentos tanto en el exterior como en su interior

confieren a esta casa-cubo un estilo funcional frío y despersonalizado.

Esta frialdad se ve fomentada también por la higiene excesiva que la

señora Arpel se encarga de mantener. Vestida de blanco inmaculado,

recuerda a una enfermera, su casa a una clínica y sus utensilios de cocina

a esterilizado material quirúrgico. Esta casa ultramoderna rima con otros

edificios de la película como la escuela del niño o la fábrica de

plásticos del padre, dos construcciones que tienen exactamente el mismo

diseño, su rótulo frontal tiene la misma tipografía y son filmadas desde

el mismo punto de vista, lo que también las asimila de forma bien

siniestra. La casa de los Arpel refleja la fascinación de sus dueños por

lo automático y lo eléctrico, por un progreso técnico que, como sugiere

Tati en el film, no siempre mejora la calidad de vida de las personas.

El segundo film que nos interesa es Playtime, en el que Tati

desarrolla dos temas principales: la desorientación de Hulot ante la

moderna burocratización del mundo profesional y privado de la gran ciudad

y la uniformidad formal del urbanismo occidental contemporáneo. Aquí el

protagonista ya no es Hulot, ni los personajes que le rodean, sino la

propia ciudad, con sus modernos centros de negocios y sus tecnificadas

oficinas.

El segundo film que nos interesa es Playtime, en el que Tati

desarrolla dos temas principales: la desorientación de Hulot ante la

moderna burocratización del mundo profesional y privado de la gran ciudad

y la uniformidad formal del urbanismo occidental contemporáneo. Aquí el

protagonista ya no es Hulot, ni los personajes que le rodean, sino la

propia ciudad, con sus modernos centros de negocios y sus tecnificadas

oficinas.

Para la realización de este film, Tati y su colaborador habitual, el

arquitecto Jacques Lagrange, quien ya diseñara la casa de los Arpel de

Mon Oncle, construyeron lo que se llamó Tativille o “La ciudad

de Tati”, un inmenso decorado de 50.000 m3 de hormigón, 4.000 m2 de

plástico, más de 1.000 m2 de cristal, auténticas calles, semáforos,

escaleras mecánicas, ascensores, letreros luminosos, etc., y dos centrales

eléctricas con energía suficiente para abastecer una ciudad de 15 mil

habitantes.

El permiso de rodaje lo obtuvo Tati en 1961, pero el rodaje en sí no

comenzó hasta 1965. El film se estrenó a finales de 1967, lo que supone

que la preparación del rodaje duró mucho más que el rodaje propiamente

dicho, que, sin embargo, tardó casi dos años (¡para una duración fílmica

de sólo dos días!). Sólo la construcción de Tativille, ubicada a las

afueras de París en un área de 15.000 m2, abarcaría desde julio de 1964

hasta 1965.

La causa principal del retraso radica en el deseo inicial del cineasta de

rodar en decorados naturales. Tras arduas gestiones en busca de los

permisos y autorizaciones pertinentes para rodar en el recién estrenado

aeropuerto de Orly o en las ultramodernas sedes de oficinas de algunas

grandes empresas como British Petroleum (BP), Tati se dio cuenta de que la

operación, con el alquiler de dichas construcciones modernas, iba a

resultar tan cara como construir nuevos decorados, y que iba a ser

imposible llevar a cabo el tipo de rodaje al que él estaba acostumbrado,

controlando hasta el más mínimo detalle. Así pues, Tati decidió recrear

esa realidad a su manera y, en el caso de Playtime, la realidad

recreada tomaba cuerpo de ciudad.

Los abundantes edificios modernos de la ciudad que aparecen en Playtime

(el aeropuerto, el recinto ferial, el hotel donde se alojan las turistas,

etc.) son exageradamente parecidos, igual que las personas que los ocupan.

Están construidos con materiales duros, artificiales (vidrio, hormigón,

metal), tienen colores fríos (blanco, gris, azul), presentan un riguroso

orden compositivo, y los espacios que albergan en su interior están

desnudos, prácticamente vacíos. Los sonidos que en ellos se producen son

cortantes, duros y metálicos. Es evidente en su diseño la preferencia de

la geometría y las líneas rectas frente a las curvas naturales o cualquier

tipo de ornamentación, considerada superflua.

En general, con Playtime Tati denuncia por la vía del humor y la

ironía los excesos y el mal uso de este tipo de construcciones,

pertenecientes a un estilo urbanístico cuyas bases formulara en 1943 el

arquitecto racionalista Le Corbusier en su famoso manifiesto conocido como

«La Carta de Atenas», donde se hablaba de disociar la vida ciudadana en

cuatro funciones: trabajar, habitar, disfrutar del tiempo libre y circular

(esta última función no se plantea como un lugar específico en la ciudad,

sino como la forma imprescindible de enlazar los espacios más o menos

especializados donde se verifican las tres primeras).

Las cuatro funciones se encuentran representadas en Playtime. En

cuanto al trabajo, de Mon Oncle a Playtime se ha producido

un salto del sector secundario al terciario, de la fábrica a la oficina.

En estas oficinas, ubicadas en rascacielos descomunales supuestamente

“inteligentes” y de gran sofisticación tecnológica, los ejecutivos y sus

secretarias, clónicos, se mueven como máquinas, autómatas que siguen

órdenes programadas, individuos apresurados y atomizados que casi no se

dirigen la palabra entre sí. Este comportamiento viene motivado por la

propia arquitectura de los lugares por donde transitan. Por ejemplo, la

sala de espera a donde es conducido Hulot al principio del film tiene unas

sillas muy separadas entre sí, lo que no fomenta en absoluto la

interacción entre las personas. El ciudadano común –encarnado en el film

por Hulot– que, desprevenido, se adentra en estas oficinas, no puede

evitar sentirse atrapado y desorientado entre laberintos de corredores,

pasillos, salas, ascensores...

Los dos films de Tati no sólo arremeten contra la arquitectura de los

edificios modernos, sino también contra el diseño de su interior. Así, los

muebles de diseño de Mon Oncle y Playtime son sumamente

estéticos pero muy incómodos e inestables, de tal forma que, a menudo, los

usuarios se ven obligados a alterar el uso para el que están pensados

originalmente. Es lo que ocurre por ejemplo con la banqueta del bar del

Royal Garden: después de caerse al suelo varias veces, se opta por ponerla

del revés e introducir a la persona en su interior. Igualmente, Hulot

tumbará el asiento curvo verde de casa de los Arpel para hacerse una cama

mecedora mucho más cómoda. Por otro lado, el diseño de interiores ya no

habla de los habitantes de la vivienda, ya no los describe, sino que a

veces incluso entra en contradicción con ellos, tal como ocurre en el caso

de los Arpel, una pareja de lo más tradicional “recubierta” de modernidad.

Los dos films de Tati no sólo arremeten contra la arquitectura de los

edificios modernos, sino también contra el diseño de su interior. Así, los

muebles de diseño de Mon Oncle y Playtime son sumamente

estéticos pero muy incómodos e inestables, de tal forma que, a menudo, los

usuarios se ven obligados a alterar el uso para el que están pensados

originalmente. Es lo que ocurre por ejemplo con la banqueta del bar del

Royal Garden: después de caerse al suelo varias veces, se opta por ponerla

del revés e introducir a la persona en su interior. Igualmente, Hulot

tumbará el asiento curvo verde de casa de los Arpel para hacerse una cama

mecedora mucho más cómoda. Por otro lado, el diseño de interiores ya no

habla de los habitantes de la vivienda, ya no los describe, sino que a

veces incluso entra en contradicción con ellos, tal como ocurre en el caso

de los Arpel, una pareja de lo más tradicional “recubierta” de modernidad.

En cuanto a habitar, Tati nos proporciona aquí el ejemplo de la

casa-escaparate del amigo de Hulot, que recuerda a la famosa casa para

Edith Farnsworth diseñada por Mies van der Rohe en 1951 o la Glass House

de Philip Johnson de 1949. Sin embargo, éstas dos últimas son mansiones

rodeadas de vastos terrenos, mientras que el del amigo de Hulot es un

apartamento en planta baja de una calle muy transitada de una gran ciudad.

Evidentemente, se ha sacrificado la intimidad hogareña por un diseño

moderno, haciendo del snobismo un modo de vida. El edificio en su conjunto

parece una colmena o un conjunto de viñetas, que ponen de manifiesto el

hecho de que todas las familias que lo habitan realizan al mismo tiempo

prácticamente las mismas actividades, como ver la TV por la noche.

El cristal, gran protagonista, junto con el acero, de la arquitectura

racional, trae aquí consigo muchos inconvenientes. En la casa del amigo de

Hulot, ya lo hemos dicho, supone la pérdida de intimidad, y en el

rascacielos del principio, los reflejos confundirán y desorientarán a

Hulot, siendo en gran medida responsables de los desencuentros entre él y

el gerente con el que, en vano, trata de hablar durante la primera parte

de Playtime.

Estos reflejos serán también importantes en el film en cuanto que ofrecen

al espectador y a ciertos personajes imágenes esporádicas y especulares de

los monumentos “de postal”: la basílica del Sacre Coeur, el Arco del

Triunfo y la Torre Eiffel. Así, el París mítico, con su conocido

patrimonio histórico, apenas es vislumbrado por las turistas americanas de

la película a través de estos fugaces reflejos sobre las superficies de

cristal de los edificios.

Lo que sí pueden comprobar las turistas es que su punto de llegada (París)

no se diferencia prácticamente de su punto de partida (cualquier gran

ciudad de EEUU), ni siquiera de otros muchos lugares del planeta. Mediante

la aparición de unos carteles turísticos de diferentes ciudades o países

(como Estocolmo, México, Londres, Hawaï o USA) en los que aparece siempre

el mismo rascacielos –que por cierto también hemos visto ya en el film,

situado en una calle de París–, se insiste además en que este tipo de

arquitectura no es ya siquiera característico de una ciudad, un país o

incluso todo un continente, sino que se ha propagado por el mundo entero.

Efectivamente, este estilo arquitectónico racional o funcional solía

llamarse también en esa época International Style.

Mucho más radical y explícito en su crítica a este tipo de construcciones

que Tati fue en ese momento el pintor, diseñador y arquitecto austriaco

Hundertwasser, quien redactó en 1958 (el mismo año del estreno de Mon

Oncle) su «Manifiesto del enmohecimiento contra el racionalismo en la

arquitectura». A través de la figura del moho como metáfora del poder

creador de la naturaleza, Hundertwasser se oponía al racionalismo, a la

línea recta y a la arquitectura funcional, y defendía la libertad general

de construcción. Según él, si el hombre quiere vivir en armonía con la

naturaleza, lo que debería ser su ideal, debe tomar conciencia de su

derecho más innato: el derecho al diseño individual de la fachada de su

casa. Hundertwasser detesta con fervor la línea recta: “La línea recta

conduce a la ruina de la humanidad. (...) Es la primacía que se concede en

la construcción a la estructura y la función, que ha instaurado en el

siglo XX la tiranía de la línea recta, madre de todos los males,

responsable de la uniformidad y de la fealdad, en detrimento del

tratamiento humanizante y decorativo.” En 1967, se desnudó públicamente y

pronunció en Munich (paradigma de la ciudad moderna y primer escenario

pensado por Tati para rodar Playtime, estrenado ese mismo año) su

discurso «Al desnudo», en el que exhortaba al público a reaccionar contra

el ambiente arquitectónico rectilíneo y denunciaba el estúpido reflejo

mimético del consumidor deslumbrado por los productos en serie de la

industria mecanizada.

Además de las oficinas (trabajar) y las viviendas estilo panal (habitar),

los espacios para el ocio y el consumo que citaba Le Corbusier en su

manifiesto también se representan en Playtime, en este caso a

través del salón de fiestas Royal Garden y el drugstore, en la

segunda parte de la película. Paralelamente, los nombres escogidos por

Tati para denominar estos espacios expresa la creciente americanización

del estilo de vida y del lenguaje franceses. En este film abundan los

términos en inglés, empezando por el mismo título.

El Royal Garden se presenta en el film como un lugar donde se produce una

especie de catarsis, donde los personajes se liberan, al menos

temporalmente, de su rutina y de una vida laboral llena de tensiones. Es

la noche de inauguración del Royal Garden, un exclusivo establecimiento

que abre sus puertas apresuradamente, sin tenerlo todo terminado y a

punto, con el arquitecto todavía rondando por ahí y dando los últimos

retoques al local. Poco a poco, el restaurante se va llenando de clientes

que contemplan cómo la arquitectura antifuncional y apresurada fomenta una

hilarante situación de caos, hasta que el salón prácticamente se desmorona

ante sus ojos. Pero estos clientes, negándose a desperdiciar su noche de

fiesta, optan por disfrutar de la velada como sea, y la noche se va

haciendo cada vez más viva y divertida.

Hasta aquí hemos visto que en la ciudad moderna hay lugares para vivir,

otros para trabajar y otros para divertirse y consumir. Esta separación

zonal del suelo urbano que preconiza el Movimiento Moderno hace necesario

el uso diario del automóvil para desplazarse de casa al trabajo, del

trabajo a casa, de casa a las zonas de ocio... La reflexión sobre el

tráfico en las grandes ciudades contemporáneas, tema anunciado ya en

Mon Oncle, aparece también en Playtime, aunque será en

Trafic donde accederá a un lugar central.

En Playtime, el coche es un elemento omnipresente y el tráfico una

realidad agobiante. Sin embargo, al final del film tenemos un ejemplo de

cómo Tati se reserva siempre una pequeña esperanza: un atasco se

transforma en un carrusel cuando, al echar monedas al parquímetro, todos

los coches comienzan a girar lentamente alrededor de una glorieta.

Transformando momentáneamente la ciudad en un parque de atracciones, Tati

insiste en que el problema no radica en la tecnología, que puede ser muy

útil, sino en la forma en que el ser humano hace uso de ella.

En Playtime, el coche es un elemento omnipresente y el tráfico una

realidad agobiante. Sin embargo, al final del film tenemos un ejemplo de

cómo Tati se reserva siempre una pequeña esperanza: un atasco se

transforma en un carrusel cuando, al echar monedas al parquímetro, todos

los coches comienzan a girar lentamente alrededor de una glorieta.

Transformando momentáneamente la ciudad en un parque de atracciones, Tati

insiste en que el problema no radica en la tecnología, que puede ser muy

útil, sino en la forma en que el ser humano hace uso de ella.

En sus películas, Jacques Tati expresa una preocupación que no se agota en

su época: qué supone para el hombre moderno vivir (habitar, trabajar,

transitar, relajarse...) en una gran ciudad occidental. Como espectador

atento de una serie de cambios que revolucionan el paisaje urbano y las

formas de vida de su ciudad, Jacques Tati se preocupó por reflejar esos

cambios de una forma personal, crítica a la vez que divertida.

* Comunicación Audiovisual - Departamento de Teoría de los Lenguajes -

Universitat de Valencia (España)

|